Contenu

Poche

Inédit

Tout public

264 p. ; 18 x 13 cm

ISBN 978-2-38165-137-8

Coll. "Poche"

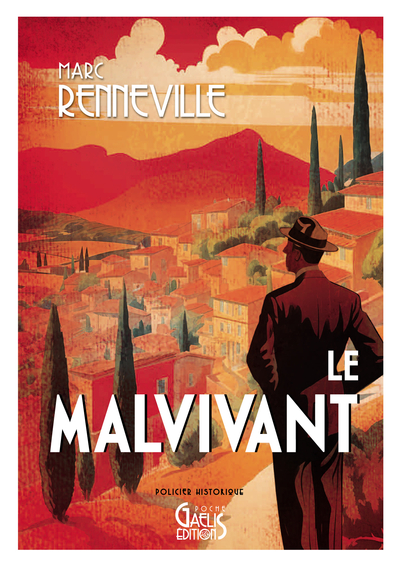

Delafait ou la banalité d'une trajectoire criminelle

Dans son roman Le Malvivant, Marc Renneville s'intéresse à la trajectoire banale du fils Delafait jusqu'à un terrible acte commis au milieu des années 1930. À l'inverse de nombre de protagonistes criminels de l'époque, Delafait est d'extraction bourgeoise. Une modeste bourgeoisie avec un père qui travaille dans les chemins de fer, mais qui a du mal à sociabiliser et dont les mutations successives ressemblent fort à une mise à l'écart. Père qui ne tarde pas à mourir, forçant la famille à acheter une ferme avec de mauvaises terres du côté de Moirax. C'est là que Delafait acquière une réputation de fainéantise jusqu'au jour où il se rend chez un couple d'amis boulangers sous un prétexte avant de revenir de nuit à bicyclette massacrer les six membres de sa famille (deux parricides, deux homicides et deux infanticides). L'histoire est d'autant plus simple que le crime a été prémédité. Mais pourtant, quelques doutes subsistent surtout si l'on commence à dresser le portrait psychologique du criminel. Pour exploiter et explorer sa thèse, l'historien qui s'est mué en romancier fait intervenir Vincent, un journaliste parisien, et son amie Talie, une psychiatre adepte des Tarots, pour suivre l'enquête d'un commissaire un peu bougon. Malheureusement pour les deux Parisiens, Delafait avoue très vite ses crimes. Marc Renneville en profite pour tenter de comprendre la psyché d'un homme qui malgré tous les éléments qui tentent à prouver la préméditation a semble-t-il agit impulsivement. Ce malvivant a surement agi car victime des affres de son enfance. C'est ce que tente d'expliquer Talie alors que Vincent est aux prises avec un rédacteur en chef qui veut une bonne histoire et se fiche pas mal de la psychologie de Delafait. À travers une intrigue qui se découpe en quatre parties et autant de modes narratifs, Marc Renneville déploie sans l'imposer sa théorie. Surtout, l'historien qui est en lui dresse le portrait d'une société française qui a du mal à se remettre de la Grande Guerre et qui accuse le coup de sa mutation (passer d'une société agricole en industrielle et ce alors que la Révolution industrielle est loin derrière). Il en profite également pour aborder le thème de l'abolition de la peine de mort (qui aurait pu se faire cinquante ans avant sans l'apparition d'un autre crime sordide monté en épingle par les journaux et la remettant en question), de la place des enfants et de l'évolution de la psychiatrie. Un roman très documenté, parfois plus vulgarisateur que romanesque, mais qui dresse le portrait d'un homme et de ses actes terribles avec beaucoup de discernement.

Citation

Il n'a jamais contesté cette réalité mais il l'a vécue dans un moment d'étrangeté, du dualité interne, de dissociation. Cette sensation de déconnexion de soi a été observée à maintes reprises sous le terme de 'dépersonnalisation'.

|

|