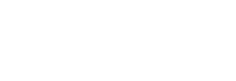

Augustin Cami est écrivain. En tout cas, il a publié un livre qui a fait énorme appréciation pour, entre autres, son engagement écologiste. Depuis cinq ans, Cami surfe sur la gloire de cet ouvrage en se livrant à des chroniques, en donnant son avis sur les réseaux sociaux. Mais son agent le contacte car il faudrait quand même qu’il reprenne la plume et produise quelque chose de plus consistant que des tweets. C’est compliqué car Cami est un peu à court d’idées en ce moment, préférant savourer quelques instants de bonheur avec sa fille adolescente, tiraillée entre ses parents divorcés. Il aime bien cette vie un peu décousue et calme dans l’immeuble où il vit. Mais les meilleures choses ont une fin et l’écrivain est convoqué au commissariat. Là, il découvre qu’il est surveillé car certains de ses posts sont suivis et ont même été repris par des gauchistes et autres membres des black block. Le commissaire qui l’a convoqué se demande même si l’écrivain ne pourrait pas être le chef secret des mouvements wokes qui gangrènent notre beau pays. Mais comment se défendre ? Comment essayer de dire quelque chose qui ne l’enfonce pas davantage ? Et que pourrait-il se passer s’il se mettait à révéler qu’on essaye de le museler ?

Le texte de Sébastien Rutés est très centré sur cette situation : un écrivain en mal d’écriture mais devenu objet médiatique doit composer avec un monde actuel de plus en plus étrange et fou. Alors qu’il rêve d’écrire un livre où il se mettrait dans la « peau » d’un arbre, il doit composer avec un environnement hostile, un peu à la manière dont dans Le voyant d’Étampes, d’Abel Quentin, un universitaire se voyait accuser de crime de la pensée et dont chaque phrase l’enfonçait davantage. Roman qui décrit avec soin ce monde de communication dans lequel nous vivons, où tout et son contraire peut être dit en quelques minutes (on le verra dans le roman où à chaque seconde les applaudissements ou les cris de haine, parfois prononcés par les mêmes personnes, fondent sur le personnage), Le Syndrome du cordonnier est dans une première (grosse) moitié presque de l’ordre du pamphlet, avec un personnage particulier, mais que l’on a l’impression d’avoir croisé sur nos écrans télé. Puis le récit vire à un cauchemar kafkaïen, raconté avec verve et réalisme. Enfin dans les derniers chapitres, le récit s’envole vers la poésie et la réconciliation entre un père et sa fille, sans verser dans le pathos. Parfaitement maitrisé, le roman de Sébastien Rutés touche au noir par ses thématiques et son traitement, en se rapprochant d’un roman plus classique de littérature blanche. Ce ne serait que justice que Sébastien Rutés en profite pour gagner une reconnaissance de l’ensemble des lectorats divers, découvrant ainsi la qualité de sa plume, déjà observée dans ses précédents textes.